“晚霞预报三定律”

今天放一些可能比较干的干货。

在之前的晚霞预报理论中,除了引入从卫星角度与预报角度观察云边界外,更重要的是精确的定量计算,在第一篇教程之后,还有一些辅助性质的定量理论没有很好的整理过。

例如:

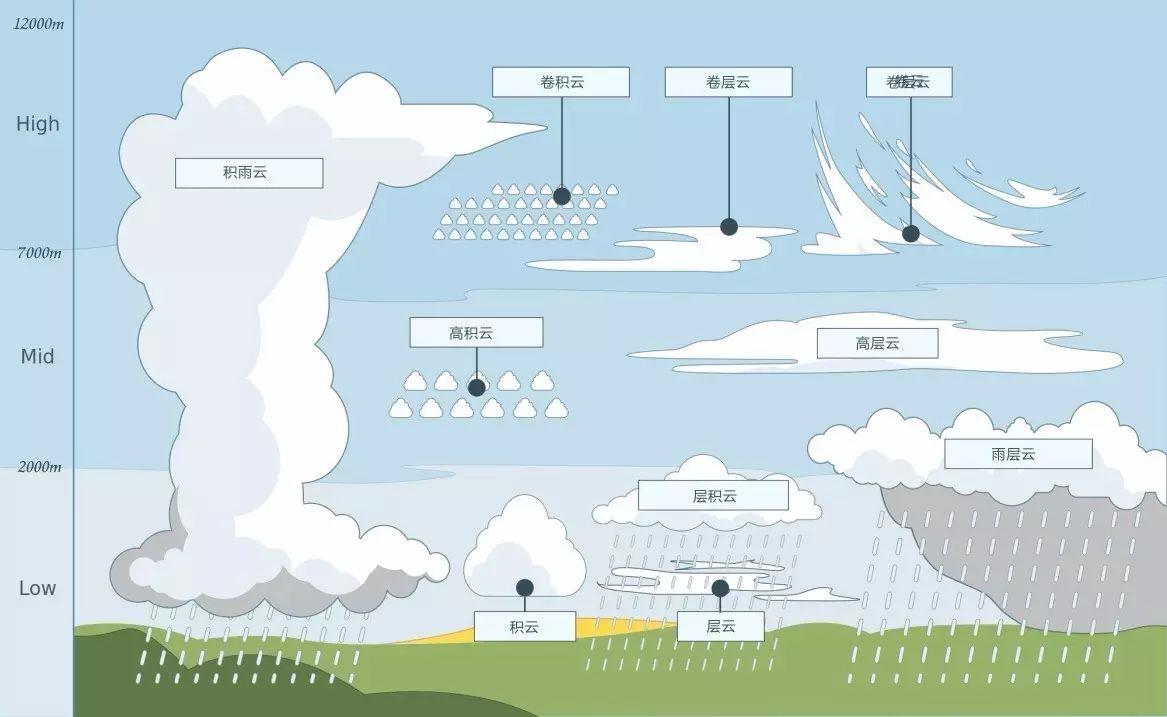

不同云高度所需的云边界距离是多少?

不同云高度的晚霞可以烧多长时间?头顶某位置可以烧多长时间?

多大的云洞形成多长时间的晚霞?云洞小于多少就不算做云洞等等问题。

这样就形成了

“晚霞预报三定律”

1、云边界定律

2、晚霞时间定律

3、云洞大小定律

今天就来整理一下这部分内容

先放干货:

1、出晚霞的安全距离:

L km=2*(arccos(6371/(6371+云高度km))/360)*(6371*2π)

2、晚霞时间定律:

Z总=所见范围云烧的时间T2+某一点所烧的持续时间T1

T1=[arccos(6371/(6371+h))/360]*24*60/sin x

T2=L1/(6371*2π)*24*60/sin x

ps:x为正午太阳高度角,h为云层高度,单位km。

3、所需云洞大小:

Q km=(晚霞时间Z min/1440 min)*40076 km

下面就来简单解释一下:

晚霞第一定律:云边界定律

晚霞第一定律是最重要的定律,也是第二、三定律的基础,用于计算日落方向云边界在多远就可以产生晚霞的问题。

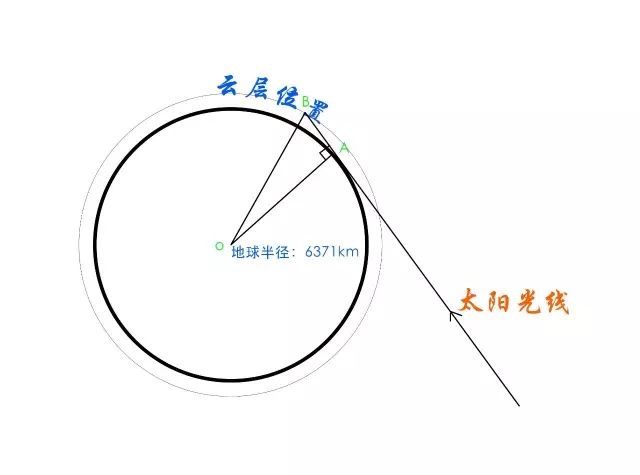

示意图:

OB=云层高度+地球半径

OA=地球半径

晚霞条件为阳光照射到云的底部,所以需要[日落时刻][日落方向]大约2AB的距离的地方的上空没有云。

也就是:

需要2*√((6371+云高度)^2-6371^2)远的距离没云(单位km)

如果精细点用弧度算法其实也差不多:

2*(arccos(6371/(6371+云高度))/360)*(6371*2π)

当然还要考虑山的影响、大气折射影响,很多因素,所以只做粗略计算。

大致结果为:

6km高云形成晚霞需要云的边界线在日落方向500km以内

3km中云形成晚霞需要云的边界线在日落方向360km以内

2km低云形成晚霞需要云的边界线在日落方向300km以内

ps:

1、地面要有光(例如彩虹时刻),距离需要减半。

2、所在地到云边界距离之间有更低的云高度用更低的云高度计算。

3、所在地到云边界距离之间无云不影响,有雨等能见度低情况会直接影响。

4、云边界安全距离外要求无云,无云包括无薄高云。

晚霞第二定律:晚霞时间定律

晚霞第二定律用于解决不同云高度下,最长可以产生多长时间晚霞的问题。

日落前后,我们看到晚霞从东烧到西,

可以烧的范围=可以看到云的边界距离*2(东侧天空与西侧天空)

而可以看到云的边界距离AB正好是之前算过的(上一篇推送中的可以出晚霞的边界距离要求)。

所以可以烧的范围:

L1(单位km)=2*(arccos(6371/(6371+云高度))/360)*(6371*2π)

这个范围所烧的时间(单位分钟):

T2=L1/(6371*2π)*24*60/sin x

ps:x为正午太阳高度角。

当然,因为太阳照射的是一个范围,所以某一点烧的时间也是有一定持续性。

Z总=所见范围云烧的时间T2+某一点所烧的持续时间T1。

T1=[arccos(6371/(6371+h))/360]*24*60/sin x

ps:其中h为云层高度(单位km)

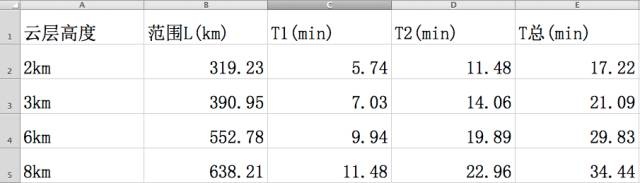

看不懂上面的没关系,看懂下面算出来的结果就好了,

注意:因为不同地区不同日期正午高度角不同,所以没有带入计算。下面结果需要除以sin x才是真实结果。

可以看到T1时间很短,也就是说,晚霞鼎盛时刻一般不到十分钟,想看更长时间晚霞怎么办,去高纬度地区,拥有超长日落。

正午太阳高度角计算公式:h=90°-|φ-δ|

太阳赤纬(与太阳直射点纬度相等)以δ表示,观测地地理纬度用φ表示(太阳赤纬与地理纬度都是北纬为正,南纬为负)。

以北京夏至为例:

北京为北纬40度,6月22日,夏至日,太阳直射点位于23.5°N,北京当地纬度为40°N,处于同一半球.

得:h=90°-|40°-23.5°|=90°-16.5°=73.5°.

因为不同纬度不同日期的正午太阳角度是不同的,所以具体数值需要根据当地纬度和日期所计算。

晚霞第三定律:云洞大小定律

云洞大小定律可以用来判断日落方向上、安全云边界距离外、不完全开阔的情况下,多大的云洞可以产生多长时间的晚霞问题。

日落实际是地球自转的过程,如果需要z分钟火烧云,就需要让地球自转z分钟下,太阳照射云底部范围变化的距离没云。

也就是在第一定律的安全距离外、日落的方向上,

还需要云洞大小Q km=(晚霞时间Zmin/1440min)*40076 km

ps:40076km为地球周长,1440min为一天的分钟数(24h*60min)

大致算来,烧10分钟就需要278km云洞,所以如果只是看到个小云洞,就不要太期待啥晚霞了。该公式中,还可以通过测量云洞大小来计算晚霞时长。

以上即为晚霞预报三定律全部内容,

如果理论有漏洞欢迎指出

——————————

欢迎转发与点赞支持,

公众号文章相关推荐:

——————————

更多有趣科普与摄影作品请关注公众号

——————————

作者:李召麒

©版权所有,转载请私信。

——————————

如更多教程与照片

欢迎关注召麒的微信公众号:霜蟾(insukey)

个人网站:http//www.rainywhisper.com

设计作品集:http//www.ons7.com

图虫(id:召麒):http://wife.tuchong.com

500px:https://500px.me/jobsli

instagram:https://www.instagram.com/jobs_li/

微博(id:李召麒):http://weibo.com/u/1916231684

知乎专栏(科学摄影):https://zhuanlan.zhihu.com/whisper